Communication, culture et patrimoine

Personnages

- Aline Thomas

- André Llobet

- André Lorente

- Catherine Bascoul

- Christian Bouillé

- Christian Laborde

- Claire et Thierry

- Georges Doumenc

- Germaine Gispert

- Hamid Jarmouni

- Hippolyte Annex

- Jo l'Oranais

- La Marseillaise

- Lucie Bruel

- Marc Bel

- Marguerite Meyer

- Mattt Konture

- Miloud Abouhafs

- Moss

- Mounir Letaief

- Maurice Guillaume

- Pierre Rainard

- Pierre Sussi

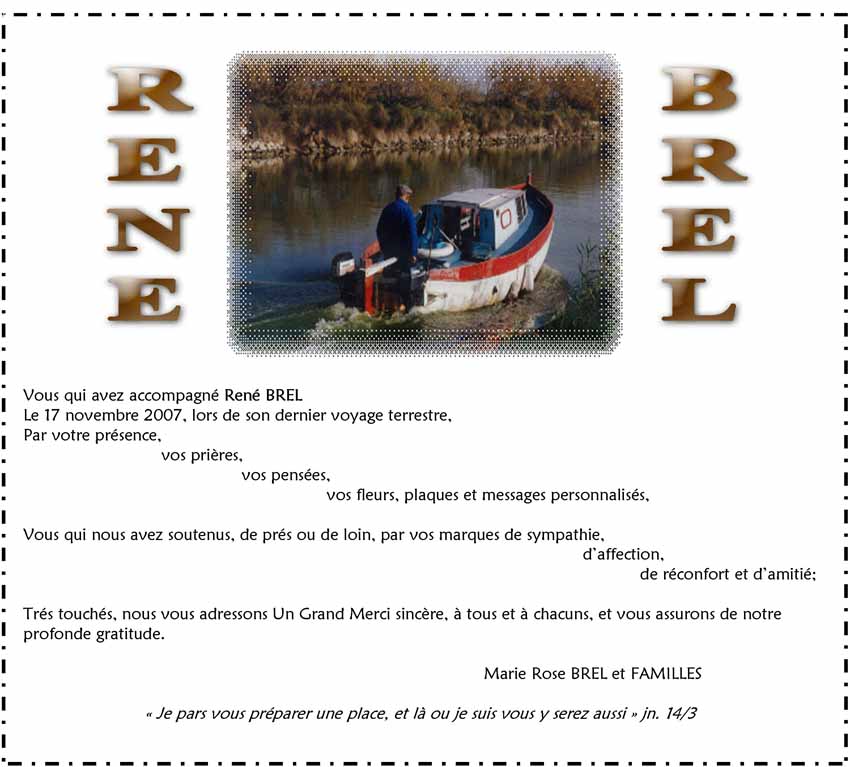

- René Brel

- Robert Durand

- Tané Farré

- Julien Del Litto

- Le Père Bonnet

- L'Abbé Coursindel

- Lojka Mitrovic

- Pascal Moisset, Century 21

- Dari Boumédienne

- Madame Plume d'or

1- Aline Thomas

Je suis née en 1933 à Figuerolles, et j’y habite toujours. Je suis entrée à la Sainte Famille (école primaire et collège catholique) pour y apprendre à lire, et j’en suis sortie à la retraite. Je suis donc devenue institutrice après avoir passé le Brevet Elémentaire, qui m’a permis de commencer à enseigner, puis j’ai obtenu mon CAP et je suis devenue une véritable institutrice, payée par l’Education Nationale. Auparavant, j’étais très peu payée, et parfois avec beaucoup de retard. L’école n’était pas riche. J’y ai donc vu passer les enfants du quartier pendant 50 ans.Au début, la population était surtout ouvrière : des maçons, des salariés, des employés de bureau et quelques médecins et professions libérales. A partir de 1954, après la construction de la cité d’urgence, il y a eu beaucoup de gens très pauvres.

En 1962, arrivent de nombreux rapatriés d’Algérie qui avaient de meilleures situations : commerçants, agriculteurs. Dans les années 70, quelques asiatiques, de milieu aisé. Il y a toujours eu des gitans, mais ils n’allaient jamais jusqu’au brevet, ils s’arrêtaient avant, même quand leurs résultats étaient bons. Ils étaient alors surtout marchands ambulants sur les marchés. Il y a toujours eu dans l’école une majorité de gens du quartier, français d’origine. D’autres venaient des villages en pension. Les vagues successives d’immigration se sont intégrées facilement chez nous, le Maghreb à partir de 1980. L'école est devenue mixte à peu près au même moment. La première année, il y avait un seul garçon pour 400 filles… Les parents ont toujours bien participé à la vie de l’école, aux lotos, kermesses , sorties. L’ambiance était très bonne, et j’ai eu beaucoup de mal à quitter cette école à ma retraite. Un souvenir particulier pour la sœur Saint Marie, directrice émérite.

2- André Llobet

André Llobet habite au n° 100 du Faubourg Figuerolles, à la « Grande Maison ». C’est un chasseur comme on les aime. De ceux qui ont marqué notre enfance, nos souvenirs, qui revenaient de la garrigue avec des odeurs de thym et d’aspic, avec un lièvre ou une paire de perdreaux au fond de leur sac de cuir.

André Llobet : « J’ai commencé à chasser tout petit, avec un lance-pierre. Mon gibier : les lézards, les petits oiseaux. J’en touchais un sur 1000… Ensuite, avec mon père. Comme tous les jeunes, je portais le carnier et en même temps, j’apprenais tout de la chasse. Les règles de sécurité aussi, car nos parents étaient sévères et ne laissaient rien passer. C’était bien plus efficace comme formation que le permis de chasser qui existe aujourd’hui. Rien à voir. Le seul problème, c’est que ça donnait terriblement envie de chasser ; on languissait d’avoir 15 ans. C’était tout un univers. Après la guerre, comme il n’y avait pas de cartouches, on se les fabriquait. On récupérait les vieilles douilles, on les re-calibrait, on faisait tomber des gouttes de plomb fondu dans des bassines d’eau, on refaisait les amorces avec le phosphore des anciennes allumettes, celles qu’on pouvait allumer sur les pantalons. Pour la poudre, les bourres, on se débrouillait aussi. Alliez-vous chasser les canards et les macreuses ? La chasse à l’eau, c’est quelque chose de merveilleux, tout un art immense. C’est la disposition des appelants (gibier domestique) qui fait la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Il faut aussi connaître quelques ruses. Par exemple savoir appeler les macreuses avec une « piute », c’est un appeau.

Et là, seul dans son poste, à 2 ou 300 m des autres chasseurs, on rêve, face au ciel, aux étoiles, à la lune. Au début, la Grande Motte n’existait pas et l’aéroport de Fréjorgues n’éclairait pas beaucoup. La nuit, on n’y voyait pas bien loin. Alors, on mettait au bout du canon du fusil un morceau de chambre à air pour pouvoir viser à peu près. C’était comme une masse qui nous servait de point de mire.

Auriez-vous une ou deux anecdotes à nous raconter ?

« Bien sûr. Je vais d'abord vous raconter une histoire horrible ! Une année, on était parti faire l’ouverture du 14 juillet (à l’époque, c’était autorisé). Il nous fallait partir 3 jours avant pour avoir un poste, on essayait d’avoir le meilleur. On s’engageait sur l’étang sur un négafol (noie le fou en patois), un petit barqué très plat dans lequel on chargeait tout ce qu’il fallait pour trois jours. Mais cette année-là, exceptionnelle, il y avait des milliards de moustiques. Malgré le No-pic, on s’est fait dévorer. On mettait les couvertures sur la tête, rien n’y faisait. Au final, la veille de l’ouverture, on a été obligé de rentrer, tellement on avait de fièvre et de maux de tête. Alliez-vous aussi chasser dans la garrigue ? A terre, à l’époque, il y avait énormément de gibier. Aujourd’hui, il n’y en a plus beaucoup, surtout à cause des produits agricoles qui sont déversés sur le sol et qui ont fait bien plus de dégâts que tous les chasseurs réunis. Par exemple, les désherbants, pesticides tuent les insectes qui fournissaient une ressource de protéines indispensable aux jeunes perdreaux. Il y a aussi les haies et les arbres, lieux de vie de toute une faune, qui ont été supprimés pour permettre d’avoir des étendues plus larges ou bien parce qu’ils faisaient de l’ombre sur quelques souches et en faisaient baisser le rendement. Enfin, et je dirais presque surtout, il y a l’utilisation de la machine à vendanger, qui ne laisse plus un grain de raisin pour les grives ! Mais il ne faut pas oublier que la chasse, ce n’est pas fini. C’est l’occasion de vivre de très près avec l’environnement et de prendre conscience de l’urgence qu’il y a à le protéger. . .

« C’était un jour, à Mireval, où il y a des falaises qui surplombent les vignes. On était monté sur la crête, et il faisait froid, du vent. Un de nos amis était resté en bas, à l’abri du vent, dans un champ. On le surplombait, et on était bien à 400 m de lui. On a décidé de lui faire une farce. On avait de vieilles cartouches toutes gonflées qui ne rentraient plus dans le fusil. C’était l’occasion de les utiliser. On a découpé le carton de la douille. Ce sont des couches un peu comme un mille feuilles. On en a enlevé jusqu’à ce que la cartouche rentre dans le fusil et on en a tiré une pour que les plombs retombent en pluie autour de lui. Il s’est mis à crier : « Malheureux, arrêtez, j’ai pris un plomb ! ». Mais nous, on en a tiré une autre, sûrs qu’on ne pouvait pas lui faire de mal. Là, il s’était mis à l’abri derrière une cabane. Quand on est descendu, il nous a montré : une grappe de plombs l’avait touché en pleine poitrine et il avait un bleu gros comme un pièce de 5 F… Certainement que les vieux plombs s’étaient soudés et c’est comme s’il avait reçu un caillou lancé de 400 m. La preuve qu’il faut toujours faire attention. On aurait pu lui faire très mal. »

« Jadis, on chassait aussi les écureuils. C’est très bon à manger et c’est aussi un prédateur qui n’hésite pas à dévorer les œufs et les oisillons, mais aujourd’hui, il est protégé. Difficile de voir un écureuil pour pouvoir le tirer car il se cache toujours derrière le tronc. Il y a une technique : il faut poser un béret ou sa musette bien en vue d’un côté de l’arbre et se mettre discrètement de l’autre : le sac lui fait peur et il vient du côté où on l’attend. A la grande époque des grives, dans les années 70, on avait le droit d’utiliser de nombreux appeaux, qui comme le miroir aux alouettes, étaient très efficaces. Parmi eux, le mange disque, qui a ensuite été interdit. J’ai acheté un sifflet, et j’ai passé des heures à écouter le disque chez moi jusqu’à ce que je l’imite à la perfection. C’était terrible. Je sifflais, les grives venaient, je tirais, elles revenaient... ».

3- André Lorente

De 1964 à 1993, le véritable permis de conduire de Figuerolles s’obtenait chez André Lorente.

André Lorente, le propriétaire de l’auto-école Renouvier, avait promis de nous raconter l’histoire de sa vie. Il a bien fait parce que ce n’est vraiment pas banal. C’est qu’il en a réussi des challenges ! Par exemple, celui de faire passer leur permis de conduire aux jeunes du quartier qui ne savaient pratiquement pas lire.

André Lorente, le propriétaire de l’auto-école Renouvier, avait promis de nous raconter l’histoire de sa vie. Il a bien fait parce que ce n’est vraiment pas banal. C’est qu’il en a réussi des challenges ! Par exemple, celui de faire passer leur permis de conduire aux jeunes du quartier qui ne savaient pratiquement pas lire.

« Je suis né le 8 décembre 1931 à Mauguio. En 1958, j’ai trouvé du travail à la Caisse Régionale d’Assurances Maladie du Cours Gambetta. Grâce à cet emploi, j’ai pu avoir un logement à la Cité Gély. Dans le même temps, les évènements graves se succédaient et je militais beaucoup. A ce moment là, j’étais secrétaire départemental des jeunesses communistes, et membre du comité national du parti. Je me souviens d’avoir présenté publiquement le rapport d’activité de la fédération à Béziers, en 1962, aux côtés de Georges Marchais : je tremblais comme une feuille ! Puis, j’ai été gravement malade, j’ai dû arrêter de travailler. Après une longue convalescence, j’ai décidé de changer de cap. J’avais déjà cinq enfants et j’ai passé mon CAP de moniteur d’auto-école. J’ai commencé chez Bouscaren, qui était à l’époque juste en face du magasin Tati. J’y suis resté 2 ou 3 ans. En fait, c’était ça ma voie. J’aurais bien aimé être instituteur aussi.

Je me suis installé dans ce local un peu par hasard. C’est le coiffeur Dominique, au coin de la rue Daru, qui l’avait loué pour y installer son gendre, gendre qui finalement n’est pas venu. Alors le coiffeur m’a proposé ce local et je l’ai loué. La propriétaire, c’était Mme Navas : une figure du quartier, une grande dame qui fumait le cigare ! C’est elle qui avait fait construire l’immeuble où se trouve aujourd’hui la banque.

Cette banque, à l’époque, après avoir été un bar, c’était un pressing. Juste en face, de l’autre côté du plan, il y avait le mécanicien poids-lourds, mon ami Tarrigo…

Ensuite, j ’ai passé une attestation de capacité et je me suis lancé dans une entreprise de transports en commun. J’ai eu jusqu’à trois autobus. J’ai fait passer aussi tous les autres permis : poids lourd, super lourd, bus. Au final, je me retrouvais avec 3 voitures, 3 motos, un autocar, 1 poids lourd 19 tonnes et un véhicule articulé (semi) pour les leçons. J’avais loué une cour à la zone industrielle pour les parquer. Quand j’ai arrêté, mes enfants n’ont pas voulu continuer, car il fallait maintenant s’équiper de cars neufs, avec toilettes, vidéo. C’était trop lourd comme investissement, car en plus, il faut changer les voitures tous les ans. Je n’ai pas réussi à vendre l’auto-école en tant qu’auto-école, parce que c’était le moment où Figuerolles avait sa plus mauvaise réputation et personne ne voulait plus venir s’y installer. De plus, je n’ai jamais voulu que mon affaire devienne une grande auto-école.»

On entend souvent dire du mal de la formation des conducteurs. Qu’en pensez-vous ?

« Vous savez, quand j’entends à la télé des spécialistes, des coureurs automobiles dire que quand on vient d’avoir son permis, on ne sait pas conduire, ça me fait rire. Vous savez, les gens essaient d’avoir leur permis avec le moins de leçons possible. 15 leçons au maximum. C’est vraiment peu. Je veux bien donner une meilleure formation, mais qui va payer ? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Moi, je ne pouvais faire de route avec mes élèves, ils n’en avaient pas les moyens financiers. Alors on faisait au plus serré avec les moyens qu’ils avaient. Dans les auto-écoles, il y a des gens très sérieux qui aiment vraiment leur boulot, on se rencontrait assez souvent. Personne ne peut faire de miracles. D’autant que pour certaines personnes, il faut beaucoup de travail. En général, plus on est âgé, plus c’est difficile. Quelle est la plus grande cause d’échec ? C’est l’émotivité. Il y a des gens qui perdent contrôle, qui n’ont pas assez confiance en eux, que l’inspecteur terrorise. Je me souviens d’un élève qui a dû le passer 12 fois ! Et tous les 4 échecs à la conduite, il devait repasser le code. A la fin, j’ai dit à l’inspecteur que maintenant, ça suffisait, avec toutes les leçons qu’il avait prises. Il le lui a donné. Et après, ce monsieur n’a jamais eu un seul accident de sa vie. Il était même responsable d’un club sportif dans le quartier et par la suite il a transporté régulièrement mes enfants ».

Conduire sans savoir lire ni écrire

André Lorente avait pour mission de permettre à tous d’accéder au fameux papier rose signé par l’inspecteur à la fin de la redoutable épreuve de conduite. Mais avant de pouvoir se présenter à cet examen, il fallait avoir obtenu le code, qui atteste de la connaissance des règles de circulation, des panneaux, etc. Si pour certains, ce premier pas était une formalité, il n’en allait pas de même avec toute une partie de la population du quartier, notamment la communauté gitane, dont bien des jeunes ne savaient quasiment ni lire ni écrire. Il en fallait plus pour décourager notre moniteur. « Avec eux, c’était l’inverse. Ils conduisaient déjà, et mieux que moi. Il fallait que je me fâche pour qu’ils ne se présentent pas à l’examen au volant de leur voiture. Par contre, le vrai problème, c’était le code ». Alors, André Lorente multipliait les leçons : « Je les faisais venir tous les jours, pour leur expliquer tout ça. Il me fallait traduire le langage officiel, sinon ils me traitaient de parisien. Si je parlais d’intersection au lieu de croisement ou si je disais dépasser à la place de doubler ils levaient les bras au ciel : tu es trop compliqué André, parle français, on n’y comprend rien ! » Et tout finissait par un examen oral, et l’obtention du permis. Restait à résoudre le problème du règlement. Pour les gens sans ressources, on pouvait obtenir un financement des ASSEDIC en contrepartie d’une promesse d’embauche.

C’est de cette façon que j’étais payé, sauf quand je ne l’étais pas. En effet, les ASSEDIC versaient en deux fois, une première fois après le code, là j’étais payé, et une deuxième fois après l’obtention de la conduite. C’est à ce moment que je n’en revoyais plus quelques uns. Mais je ne leur en ai jamais voulu. D’abord parce qu’il y en a eu très peu qui m’ont fait ce coup là, et ensuite parce que je comprenais bien qu’ils avaient très peu d’argent et que pour certains, la tentation était trop forte ».

André Lorente nous explique qu’à l’époque, les inspecteurs du permis de conduire étaient tous des retraités de l’armée ou de la gendarmerie, anciens officiers ou sous-officiers. Il était alors interdit à un moniteur d’auto-école de se présenter à ce concours. « On ne peut pas dire qu’ils étaient bien formés à ce métier, contrairement à aujourd’hui », souligne André. Qui ne se souvient des réputations terribles que se forgeaient des inspecteurs célèbres pour leur sévérité. Face à eux, il y avait tout type de réaction. De l’hyper émotif qui restait paralysé au Jean Yanne furieux en passant par celui qui proposait un gros billet… « Il m’est arrivé d’en séparer » se souvient André en souriant. Mais il lui est tout arrivé, en fait, y compris de mettre dehors des inspecteurs qui exagéraient, qui faisaient caler un élève ou signaient le papier rose ou jaune alors que l’élève n’avait fait que 200 mètres au volant, comme de s’attraper avec des élèves insolents. Avec en moyenne 40 par mois, dont beaucoup de femmes (les maris avaient déjà passé leur permis). André s’est régalé de cette vie qu’il a traversé avec droiture, dans un univers qui ne manquait pas de malhonnêtes et de tricheurs. Tout le monde se souvient des affaires qui avaient fait la une des journaux à l’époque. Rien de tout ça à l’école Renouvier, où tout le quartier s’en souvient, il fallait filer droit. Mais à la fin, on repartait avec le permis...

4-Catherine Bascoul

J'ai été institutrice pendant trois ans, de 1993 à 1996, à la maternelle du Docteur Roux, en haut du faubourg Figuerolles.

« J’arrivais de Normandie quand j’ai appris que toute l’équipe des 5 collègues de l ‘école venait de la quitter à la suite de difficultés multiples. J’étais très angoissée devant ce monde inconnu, décrit comme ingérable. J’ai donc vécu trois années difficiles, mais enrichissantes. Difficiles, car il m’a fallu donner beaucoup de moi, passer du temps hors école. On se sentait loin de tout, abandonnés, sans moyens spécifiques. Nous avions un public composé d’enfants gitans et d’enfants issus de la nouvelle population du quartier : artistes, intellectuels, cadres moyens. Les gitans ne venaient pas le matin, sauf une minorité, et l’après-midi, la classe était au complet. Les enfants gitans restaient entre eux. Il n’y avait pas de graves problèmes de discipline, ils étaient contents qu’on s’occupe d’eux, d’être à l’école. Ils étaient très vifs, plein d’élan, agréable en classe. Certains étaient adorables, des petites filles très sages. Mais tout incident pouvait prendre des proportions immenses, et j’avais l’impression qu’il n’y avait pas de limite à la colère des parents si un enfant avait été blessé. Il falait expliquer tout le temps, et quand la confiance était établie, tout allait bien. Des gens qui parlaient vrai, qui disaient les choses en face, parfois de façon maladroite. Pour moi, ce fut très enrichissant. Pourquoi ne seraient-ils pas dans le vrai quand leur seule inquiétude est le bonheur d’un enfant.

5- Christian Bouillé

Christian Bouillé est un personnage clé à Figuerolles. En effet, il a la responsabilité de la gestion d’un précieux patrimoine culturel. Interview :

J’ai d’abord été instituteur dans le Gard, pendant 5 ou 6 ans, dans les années soixante. J’étais originaire du Martinet, en plein coeur des Cévennes minières. C’est dans cette région que j’ai commencé à enseigner. Puis, je suis venu à Montpellier en 1967 pour me former à la profession de professeur de collège. J’ai passé le concours des IPES, ce qui permettait à l’époque de continuer ses études tout en étant payé ; mes parents n’étaient pas riches ! J’ai franchi tous les échelons, obtenu mon CAPES, et enfin un premier poste à Montpellier. Quand j’ai réussi mon doctorat, on m’a proposé un poste dans le Gard, mais j’étais devenu trop Montpellierain et j’y suis resté. Je suis devenu professeur à la faculté des Sciences, comme physiologiste spécialisé en neurobiologie. Vous ne vous êtes pas arrêté là ? Non. Dans les années 90, je me suis fortement impliqué en politique, et j’ai été élu dans l’équipe de Georges Frêche. En 98, j’ai été élu comme conseiller général sur le septième canton, que je connaissais bien, car j’avais habité deux ans rue Tour Gayraud, et en 2004, j’y ai été réélu avec plus de 65 pour cent des voix ! Je dispose actuellement d’une importante délégation au Conseil Général, sur les thèmes de l’insertion et de l’emploi. A Montpellier, je m’occupe de la sécurité mais aussi de la politique de la ville, avec des dossiers énormes, comme ceux de la rénovation urbaine (ANRU), qui concernent Figuerolles et la Cité Gély, mais aussi Les Cévennes, Le Petit Bard et la Mosson. Et, au cas où je m’ennuierais, je suis aussi maire adjoint du grand quartier des Cévennes (42 000 habitants). Pour finir, j’occupe le poste de secrétaire de la septième section du parti socialiste de Montpellier, qui compte 300 adhérents et fait partie des trois plus importantes de l’Hérault. Pour la petite histoire, il faut savoir que, quand j’y suis arrivé, en 1993, il n’y avait que 13 personnes ! Nos militants sont là par conviction, bien sûr, mais aussi parce que je m’occupe activement de leurs dossiers personnels quand ils le demandent. Je travaille beaucoup : 70 heures par semaine en tout, 35 heures à la ville, 35 heures au département. J’ai trois secrétaires qui croulent sous les dossiers… Je ne défraie pas la chronique, mais je travaille sans arrêt. Aujourd’hui, j’habite avenue Louis Ravas, mais j’ai habité pendant 20 ans la Cité des Cévennes. Je vois les gens en faisant mes courses ; tout le monde a mon numéro de portable et peut me joindre facilement.

J’ai d’abord été instituteur dans le Gard, pendant 5 ou 6 ans, dans les années soixante. J’étais originaire du Martinet, en plein coeur des Cévennes minières. C’est dans cette région que j’ai commencé à enseigner. Puis, je suis venu à Montpellier en 1967 pour me former à la profession de professeur de collège. J’ai passé le concours des IPES, ce qui permettait à l’époque de continuer ses études tout en étant payé ; mes parents n’étaient pas riches ! J’ai franchi tous les échelons, obtenu mon CAPES, et enfin un premier poste à Montpellier. Quand j’ai réussi mon doctorat, on m’a proposé un poste dans le Gard, mais j’étais devenu trop Montpellierain et j’y suis resté. Je suis devenu professeur à la faculté des Sciences, comme physiologiste spécialisé en neurobiologie. Vous ne vous êtes pas arrêté là ? Non. Dans les années 90, je me suis fortement impliqué en politique, et j’ai été élu dans l’équipe de Georges Frêche. En 98, j’ai été élu comme conseiller général sur le septième canton, que je connaissais bien, car j’avais habité deux ans rue Tour Gayraud, et en 2004, j’y ai été réélu avec plus de 65 pour cent des voix ! Je dispose actuellement d’une importante délégation au Conseil Général, sur les thèmes de l’insertion et de l’emploi. A Montpellier, je m’occupe de la sécurité mais aussi de la politique de la ville, avec des dossiers énormes, comme ceux de la rénovation urbaine (ANRU), qui concernent Figuerolles et la Cité Gély, mais aussi Les Cévennes, Le Petit Bard et la Mosson. Et, au cas où je m’ennuierais, je suis aussi maire adjoint du grand quartier des Cévennes (42 000 habitants). Pour finir, j’occupe le poste de secrétaire de la septième section du parti socialiste de Montpellier, qui compte 300 adhérents et fait partie des trois plus importantes de l’Hérault. Pour la petite histoire, il faut savoir que, quand j’y suis arrivé, en 1993, il n’y avait que 13 personnes ! Nos militants sont là par conviction, bien sûr, mais aussi parce que je m’occupe activement de leurs dossiers personnels quand ils le demandent. Je travaille beaucoup : 70 heures par semaine en tout, 35 heures à la ville, 35 heures au département. J’ai trois secrétaires qui croulent sous les dossiers… Je ne défraie pas la chronique, mais je travaille sans arrêt. Aujourd’hui, j’habite avenue Louis Ravas, mais j’ai habité pendant 20 ans la Cité des Cévennes. Je vois les gens en faisant mes courses ; tout le monde a mon numéro de portable et peut me joindre facilement.

Le quartier Figuerolles commence au plan Cabanes et se termine après la Cité Gély. Pour la Mission Grand Cœur, il fait partie du quartier Centre et de la septième circonscription qui compte 25 000 habitants.. Schématiquement, je dirais qu’à partir du numéro 50, avant le pont, il y a une coupure : au dessus, un monde plutôt gitan, en dessous, plutôt maghrébin. Mais c’est aussi un melting-pot, avec une population bobo (bourgeois bohème, ndlr), artiste, qui se plait dans cette atmosphère décontractée qui caractérise Figuerolles. Dans l’ensemble, un mélange réussi de nombreuses immigrations successives, dans un des quartiers les plus anciens de Montpellier. Au final, aujourd’hui, l’allure d’un village, avec des commerces de qualité. Il y a aussi le côté noir de ce faubourg, non ? On montre souvent du doigt Figuerolles, pour ses trafics, son commerce de drogues dures, pour ces voitures qu’on ne peut expliquer comment leurs jeunes propriétaires on fait pour les acheter. Mais croyez que nous y travaillons. La ville a mis en place un CLSPD, un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. La police municipale n’a pas un rôle répressif, mais de prévention. Elle lutte contre les nuisances publiques, les incivilités, le bruit, etc. Nous avons mené une expérimentation sur trois places sensibles de la ville : Candolle, Saint Roch et la Canourgue. Les résultats sont excellents. Nous souhaitons les étendre à toute la ville, avec la présence sur zone de policiers municipaux, de 20h à 4 h du matin, qui appellent la police nationale en cas de besoin ; mais nous avons besoin d’un engagement de l’Etat pour pouvoir continuer. La ville seule ne peut pas tout faire. Contacter Christian Bouillé : 06 12 48 82 86

Christian Bouillé est intarissable. Rénovation, insertion, éducation, formation, il fait feu de tout bois et ne ménage pas sa peine : « La Cité Gély va être complètement réhabilitée, de petites villas seront construites sur le stade qui se trouve derrière. L’objectif commun à tout le quartier est d’arriver à une réelle mixité, qui regroupera logements sociaux et privatifs. Ces opérations passent par des préemptions municipales et des aides à la rénovation, en essayant de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Il s’agit bien de hisser Figuerolles sur la même corde que les autres quartiers, développer la sécurité, le social et la culture en partenariat avec le tissu associatif. »

Il nous signale deux actions phares qui lui tiennent à cœur : « Tout d’abord, dans le cadre de la lutte pour l’emploi nous avons ouvert La Gaminerie à la Cité Gély.

A partir de la récupération et de la remise en état de vêtements, nous faisons travailler 15 personnes au RMI, avec chaque année une douzaine d’intégrations dans le monde du travail.Il s’agit d’un chantier d’insertion, financé chaque année à hauteur de 70 000 euros par la DES (Direction de l’Economie Sociale) et 120 000 euros par le FSE (Fonds Social Européen). Nous envisageons un développement dans le secteur de la mécanique. »

A partir de la récupération et de la remise en état de vêtements, nous faisons travailler 15 personnes au RMI, avec chaque année une douzaine d’intégrations dans le monde du travail.Il s’agit d’un chantier d’insertion, financé chaque année à hauteur de 70 000 euros par la DES (Direction de l’Economie Sociale) et 120 000 euros par le FSE (Fonds Social Européen). Nous envisageons un développement dans le secteur de la mécanique. »

« L’autre action vedette, c’est la Chapelle, que nous avons progressivement équipée, mise aux normes de sécurité, et qui, dans le futur écrin que sera la Cité Gély, sera un véritable bijou. Etienne Scwarcz y fait un travail remarquable depuis 2001. Il y développe de nombreuses activités artistiques telle que la diffusion, la résidence d’artistes, la recherche et la création. Il tisse des liens privilégiés avec les habitants du quartier mais également avec le public de la région. Une idée sous tend cette relation : le brassage de population avec le moteur artistique comme moyen de transcender les clivages. »

« L’autre action vedette, c’est la Chapelle, que nous avons progressivement équipée, mise aux normes de sécurité, et qui, dans le futur écrin que sera la Cité Gély, sera un véritable bijou. Etienne Scwarcz y fait un travail remarquable depuis 2001. Il y développe de nombreuses activités artistiques telle que la diffusion, la résidence d’artistes, la recherche et la création. Il tisse des liens privilégiés avec les habitants du quartier mais également avec le public de la région. Une idée sous tend cette relation : le brassage de population avec le moteur artistique comme moyen de transcender les clivages. »

6- Christian Laborde

Christian Laborde est le propriétaire de la droguerie « Couleurs du Midi », place Salengro. Spécialité qui se raréfie dans les villes. Pourtant, on trouve là des choses surprenantes. Présentation

Christian Laborde, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Je suis né en 1954, à Paris. J’en ai toujours gardé l’accent, d’ailleurs . Je me suis installé dans ce quartier en 1985. A l’époque, nous étions plusieurs droguistes sur Montpellier. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux. Que s’est-il passé ? La clientèle est toujours là, mais elle s’est disséminée dans les grandes et moyennes surfaces. Il y en a dans toutes les zones commerciales. La concurrence a été terrible. Comme je bénéficie des caractéristiques un peu spéciales de ce quartier, je me suis spécialisé dans des produits très spécifiques comme la chaux ou les pigments. C’est comme ça que j’ai pu tirer mon épingle du jeu et jouer sur une clientèle qui m’est devenue très fidèle. Qu’est-ce qui vous permet de dire cela ? C’est que j’ai affaire à des gens qui viennent très souvent, me téléphonent régulièrement pour des conseils. Un journal local m’avait appelé le « Roi du Conseil » ! C’est vrai qu’on trouve chez moi des produits pas courants et que je peux vous expliquer comment on s’en sert. Je récupère même des clients de grandes surfaces qui ne savent pas utiliser ce qu’ils y ont acheté. Bien sûr, je commence par les taquiner : « Allez leur demander comment il faut faire, pour voir ! ». Puis après je leur explique tout… C’est vraiment ma force, le conseil. D’où vous vient cette compétence ? C’est que je suis dans le métier depuis 25 ans, je tourne beaucoup, je vais sur tous les chantiers, je travaille avec de nombreux artisans. J’ai commencé ma carrière comme représentant d’une marque de peinture, c’est vous dire si toute ma vie professionnelle s’est articulée autour de ce métier. Pourtant, force est de constater que des magasins comme le mien sont condamnés à moyenne échéance. Je fais en sorte de proposer une gamme très étendue de produits pour répondre à toutes les demandes des bricoleurs et des personnes âgées qui viennent chez moi : droguerie, peinture, électricité, plomberie. Je suis un des seuls chez qui les artisans et les artisans d’art trouvent les produits rares dont ils ont besoin. Vous pouvez nous en citer ? Par exemple, je suis un spécialiste de la chaux aérienne pour la décoration intérieure ainsi que de tous les pigments et la poudre de marbre qui servent à réaliser les enduits du type stuc et tadelack. Même chose en ce qui concerne les métaux, l’argenterie ou encore le bois : je dispose de tous les types de cire pour antiquaires et ébénistes, de la fameuse cire de carnauba, de tous les genres de pâte à bois, de décapants. Je peux tout vous fournir, la cire à reboucher, le vernis bistrot, la crème à dorer, la dorure antiquaire, la teinture pour tissus, la cire à patiner, la dorure à la cire ou au vernis et plus si affinités… Comment vous sentez-vous à Figuerolles ? Dans ce quartier, je suis très à l’aise. D’ailleurs, depuis quelques années, il a une bien meilleure réputation. C’est un lieu très commerçant, on y trouve de tout. De plus, il se modernise sans cesse et prend de la valeur. La rénovation de la place Salengro commence ce lundi et va durer plus d’un mois. Cette place est très connue dans toute la ville, même si les gens font parfois la confusion entre le Plan Cabanes et la Place Salengro. J’ai des clientes que je connais depuis des années, qui me prennent toujours les mêmes produits. Si par hasard je ne l’ai pas ou si on ne le fabrique plus, c’est la crise !

Christian Laborde, pouvez-vous nous décrire votre parcours ? Je suis né en 1954, à Paris. J’en ai toujours gardé l’accent, d’ailleurs . Je me suis installé dans ce quartier en 1985. A l’époque, nous étions plusieurs droguistes sur Montpellier. Aujourd’hui, nous ne sommes plus que deux. Que s’est-il passé ? La clientèle est toujours là, mais elle s’est disséminée dans les grandes et moyennes surfaces. Il y en a dans toutes les zones commerciales. La concurrence a été terrible. Comme je bénéficie des caractéristiques un peu spéciales de ce quartier, je me suis spécialisé dans des produits très spécifiques comme la chaux ou les pigments. C’est comme ça que j’ai pu tirer mon épingle du jeu et jouer sur une clientèle qui m’est devenue très fidèle. Qu’est-ce qui vous permet de dire cela ? C’est que j’ai affaire à des gens qui viennent très souvent, me téléphonent régulièrement pour des conseils. Un journal local m’avait appelé le « Roi du Conseil » ! C’est vrai qu’on trouve chez moi des produits pas courants et que je peux vous expliquer comment on s’en sert. Je récupère même des clients de grandes surfaces qui ne savent pas utiliser ce qu’ils y ont acheté. Bien sûr, je commence par les taquiner : « Allez leur demander comment il faut faire, pour voir ! ». Puis après je leur explique tout… C’est vraiment ma force, le conseil. D’où vous vient cette compétence ? C’est que je suis dans le métier depuis 25 ans, je tourne beaucoup, je vais sur tous les chantiers, je travaille avec de nombreux artisans. J’ai commencé ma carrière comme représentant d’une marque de peinture, c’est vous dire si toute ma vie professionnelle s’est articulée autour de ce métier. Pourtant, force est de constater que des magasins comme le mien sont condamnés à moyenne échéance. Je fais en sorte de proposer une gamme très étendue de produits pour répondre à toutes les demandes des bricoleurs et des personnes âgées qui viennent chez moi : droguerie, peinture, électricité, plomberie. Je suis un des seuls chez qui les artisans et les artisans d’art trouvent les produits rares dont ils ont besoin. Vous pouvez nous en citer ? Par exemple, je suis un spécialiste de la chaux aérienne pour la décoration intérieure ainsi que de tous les pigments et la poudre de marbre qui servent à réaliser les enduits du type stuc et tadelack. Même chose en ce qui concerne les métaux, l’argenterie ou encore le bois : je dispose de tous les types de cire pour antiquaires et ébénistes, de la fameuse cire de carnauba, de tous les genres de pâte à bois, de décapants. Je peux tout vous fournir, la cire à reboucher, le vernis bistrot, la crème à dorer, la dorure antiquaire, la teinture pour tissus, la cire à patiner, la dorure à la cire ou au vernis et plus si affinités… Comment vous sentez-vous à Figuerolles ? Dans ce quartier, je suis très à l’aise. D’ailleurs, depuis quelques années, il a une bien meilleure réputation. C’est un lieu très commerçant, on y trouve de tout. De plus, il se modernise sans cesse et prend de la valeur. La rénovation de la place Salengro commence ce lundi et va durer plus d’un mois. Cette place est très connue dans toute la ville, même si les gens font parfois la confusion entre le Plan Cabanes et la Place Salengro. J’ai des clientes que je connais depuis des années, qui me prennent toujours les mêmes produits. Si par hasard je ne l’ai pas ou si on ne le fabrique plus, c’est la crise !

Alors, selon vous, qu’est ce qui est spécial ici ? La force de ce quartier, c’est cette clientèle spécifique de gens qui ont leurs habitudes, qui ne vont quasiment jamais dans les grandes surfaces, qui préfèrent profiter de ces lieux de vie et qui finalement sont gagnants car ils n’achètent que vraiment ce qu’il leur faut, en économisant les frais de transport. En plus, ici il y a des horaires d’ouverture comme nulle part ailleurs, venez essayer… Et puis la vie associative y est très forte. Même si je n’ai pas beaucoup le temps d’y participer, ce que font la Maison Pour Tous Joseph Ricome et l’association Drôle de Figue, c’est formidable. Entre commerçants, ici, on s’entend très bien. On est tous copains, il y a une très bonne entente et une grande solidarité. Le marché sur la place développe petit à petit une nouvelle clientèle : on voit arriver de nouvelles têtes…

Contact : Couleurs du Midi, 16 place Roger Salengro, 34000 Montpellier.

Tel/fax : 04 67 92 17 43

7- Claire et Thierry

S’il est un étal célèbre sur le marché de la place Salengro, c’est bien celui de Claire et Thierry. Il nous fallait en savoir plus sur cette légende vivante. Rencontre.

Claire Almés, depuis quand êtes vous sur ces lieux ?

« On a repris la suite de mes parents il y a 23 ans. Ils étaient installés au Plan Cabanes, où ils étaient arrivés dans les années 50. A ce moment-là, ils vendaient du miel qu’ils allaient chercher dans l’Aveyron. Puis, ils ont eu l’idée d’aller en Provence pour y acheter les fruits de saison (melons, cerises, pommes, poires). Ils les vendaient alors par deux ou trois kilos, et ça marchait très bien. Par exemple, une fois, au moment des cerises, ils en avaient ramené 9 variétés et en on vendu 900 kilos dans la

matinée ! C’était la vente d’autrefois, mais on n’avait que les produits de saison, de mars à septembre, et il fallait avoir gagné là de quoi vivre toute l’année.

Qui était en place au Plan Cabanes, à l’époque, dans votre « branche » ? « Autrefois, avec nous, il y avait 4 jardiniers. C’étaient M. Cambon, Mme Giner, M. Galibert et M. Jonquet. Quand on a repris, on s’est rendu compte qu’il fallait diversifier, continuer l’hiver. On s’est alors tourné vers le marché-gare pour les produits espagnols qu’on ne trouvait pas en Provence. Et peu à peu, tous nos jardiniers sont partis à la retraite. Enfin, il y a 15 à 18 ans, sont arrivés les maghrébins pour les remplacer. Eux ont une clientèle de familles nombreuses qui recherche les prix les plus bas. Ils achètent essentiellement au marché gare tout ce qui a été invendu, en jouant sur la quantité.

On achète au maximum aux jardiniers qui existent encore, à Mauguio, à Lattes, à Candillargues, à Lansargues : de petits producteurs, qui offrent une belle qualité. Ils font attention à ce qu’ils plantent et traitent le moins possible. Cela n’a rien à voir avec les productions intensives sous serre, qui viennent surtout d’Espagne, un peu d’Italie, et progressivement, depuis une dizaine d’années, de Belgique et de Hollande. En Belgique, on a distribué d’énormes subventions pour réaliser des cultures sous serres chauffées : le résultat, de très beaux produits, mais qui n’ont aucun goût… On vend aussi du bio, bien sûr, avec un ou deux producteurs réguliers, mais aussi avec d’autres au coup par coup : quand je les vois proposer quelque chose qui me plait, au marché-gare, je le prends. Il y a une forte demande. Les gens veulent des produits non traités, même s’ils sont moins jolis d’aspect, pour peu qu’ils aient du goût. Regardez mes mirabelles et goûtez moi ça : c’est un papy qui me les descend de l’Aveyron en 403 ! Nos clients nous font confiance : ils nous demandent notre avis avant d’acheter. C’est la différence avec les grandes surfaces.

Les nouvelles variétés, mises au point par les chercheurs, sont surtout destinées à la grande distribution, avec des critères d’aspect et de longue conservation au détriment du goût, avec plus ou moins de résultats. Il a été par exemple proposé un nouveau type de melon, croisé avec de la courgette. Au goût, on retrouvait son arrière goût de courgette, et à la conservation, ces melons s’abîmaient, se couvraient de tâches. Ils sont quand même partis à bas prix dans les hypermarchés. Un meilleur exemple, c’est la prune Sun. Un croisement qui donne un très bon goût pour un fruit qui se conserve une éternité.

Un vrai sujet, c’est la tomate : c’est avec elle que l’on fait vraiment la différence et les gens sont fins connaisseurs, ils nous prennent en priorité la cœur de boeuf et la tomate russe. Une tomate molle est plus goûteuse, plus savoureuse que les variétés plus fermes, qui intéressent davantage les grandes surfaces car elles se conservent mieux, comme la Long life. La tomate grappe, quoique moyenne en goût, est régulière toute l’année.

Un vrai sujet, c’est la tomate : c’est avec elle que l’on fait vraiment la différence et les gens sont fins connaisseurs, ils nous prennent en priorité la cœur de boeuf et la tomate russe. Une tomate molle est plus goûteuse, plus savoureuse que les variétés plus fermes, qui intéressent davantage les grandes surfaces car elles se conservent mieux, comme la Long life. La tomate grappe, quoique moyenne en goût, est régulière toute l’année.

Notre clientèle est très attentive à tout ça et a bien évolué. On voit beaucoup de jeunes qui achètent peut-être moins qu’avant mais qui cherchent des produits frais. Près de la moitié de nos acheteurs est composée d’habitués, que l’on voit tous les jours et qui venaient déjà chez nos parents, ils savent ce qui est bon. Beaucoup sont de par là, n’ont pas de voiture ou ne la sortent jamais. D’autre viennent de plus loin : ce sont des gens qui ont repéré quelques vendeurs de qualité et font leur tournée : fruits et légumes, poissons, boucherie, charcuterie, fromage en plusieurs endroits de la ville. Avec eux, on échange des adresses

.Transfert du marché de Cabanes à Salengro

Si, au moment du transfert de ce marché, des voix virulentes s’étaient élevées, on semble aujourd’hui satisfait de ce changement. Pour Claire et Thierry, c’est clair, ils travaillent plus ici, dans une ambiance plus conviviale, de mieux en mieux organisée (marquage des emplacements, stabilisation du sol, électricité, nettoyage). Il devient difficile aujourd’hui de trouver un opposant. De nombreux habitants du quartier expriment leur satisfaction devant la présence de ce lieu d’échanges et de rencontres. Thierry Almés nous explique : « Du Plan Cabanes, tous les abonnés ont récupéré leur place. Les seuls grands perdants, ce sont les vendeurs sauvages, qui ne peuvent plus déballer. Ils sont partis en un premier temps à la Paillade, mais sont progressivement contraints de se déclarer. Le marché est maintenant mieux organisé, les gens du faubourg y viennent nombreux, n’ont plus peur de se faire écraser par les bus en traversant le cours Gambetta, et apprécient vraiment cet endroit ombragé et accessible ». C’est vrai qu’il existe une dynamique économique qui semblerait profiter aux commerces de la place. Si beaucoup moins de clientèle descend du Petit Bard ou de la Paillade, c’est parce que, selon Thierry, de nombreux commerces s’y sont ouverts et le voyage à Figuerolles devient inutile. La mobilisation des habitants semble donc suffisante pour faire vivre cet espace à la dimension de ses résidents, qui sembleraient aujourd’hui s’y sentir bien à l’aise. Ce serait donc un lieu de mixité et d’intégration qui se recréerait là.

En tout cas il est plus facile d’y aller que d’en revenir : on y rencontre toujours quelqu’un qu’on connaît ou qui a quelque chose à dire. Quand aux futurs marchés attendus Plan Cabanes, ils sont reçus plutôt favorablement : l’occasion de dynamiser un peu les commerces du Courreau et du Plan, qui ont certes souffert de l’arrêt du marché.

8- Georges Doumenc

Georges Doumenc est né le 7 octobre 1925 à Montpellier. D’abord journaliste à « La Voix de la Patrie », il a ensuite travaillé à « La Marseillaise » jusqu’en 1981. Originaire du quartier de Figuerolles à Montpellier, il a suivi en 1947 la mise en place de la fameuse Commune Libre et nous donne de précieuses indications.

Au lendemain de la libération, il existait une importante cellule du parti communiste à Figuerolles, qui comptait jusqu’à 100 adhérents. Il y a eu aussi pour la Commune Libre l’appui d’une grande figure du parti communiste dans l’Hérault, l’instituteur et député Raoul Callas, qui a joué un rôle d’impulsion, aidé par des familles très actives, comme les Vincelot , les Roucoules, les Niel, les Sablier et René Vieux (boucher dans le faubourg). Beaucoup d’anciens résistants dont certains avaient été déportés se sont investis aussi. .

Au lendemain de la libération, il existait une importante cellule du parti communiste à Figuerolles, qui comptait jusqu’à 100 adhérents. Il y a eu aussi pour la Commune Libre l’appui d’une grande figure du parti communiste dans l’Hérault, l’instituteur et député Raoul Callas, qui a joué un rôle d’impulsion, aidé par des familles très actives, comme les Vincelot , les Roucoules, les Niel, les Sablier et René Vieux (boucher dans le faubourg). Beaucoup d’anciens résistants dont certains avaient été déportés se sont investis aussi. .

A Figuerolles, on avait créé un groupe de jeunes, les Vaillants. C’était une époque où on était très anticléricaux, et quand nos Vaillants passaient devant le patronage du Père Blanc, un jésuite anticommuniste, (le patronage existe toujours et s’appelle aujourd’hui la maisonnée St Joseph), ils chantaient. « Dans une citrouille, il y avait un père Blanc, qui avait la trouille des petits vaillants » !

La Commune Libre était essentiellement composée de militants du PC. Étienne Boute, communiste lui aussi, était conseiller municipal de Figuerolles à la mairie. Il habitait au début de la rue Haguenot. Figuerolles était mieux intégré dans la ville que Boutonnet, qui en était coupé par le Verdanson. De plus, par son architecture, il favorisait l’intégration des populations gitanes et immigrées. Mais on ne rigolait pas entre jeunes de quartiers différents. Boutonnet, le village viticole qui sentait le vin, les Abattoirs, quartier ouvrier, les Barques et Celleneuve avaient chacun leur bande, et de temps en temps, on se rencontrait.

Manitas de Plata participait aux fêtes du PC qu’on organisait au parc Rimbaud. Figurez-vous qu’un jour, alors qu’il jouait aux Stes Maries de la Mer, un individu lui dit « C’est bien ce que vous jouez, est-ce que je peux vous enregistrer ? » Il accepte, flatté. Mais quelques temps plus tard, il trouve au magasin Radelec qui était place Jean Jaurès, un disque Vogue intitulé : Fête gitane aux Stes Maries de la Mer. C’était son enregistrement. Il est venu nous voir et on a publié un article qui a fait beaucoup de bruit, puis il y a eu un procès et Manitas a eu gain de cause. On peut dire que la Marseillaise a bien aidé à son lancement.

Au début, le journal La Marseillaise appartenait au Front National des Bouches du Rhône, qui était un organisme mis en place par le PC et d’autres républicains issus de la résistance. Dans l’Hérault, le journal, créé à la libération, s’appelait La Voix de la Patrie. La rédaction se trouvait rue Henri Guinier. Jusqu’à sa disparition en 1953 ce journal était très lu dans le faubourg Figuerolles. Il sera remplacé par La Marseillaise le 13 février de la même année. Mais c’était un journal un peu éloigné qui connaîtra de nombreuses difficultés jusqu’à ce que Sylvain Jambon et son équipe lancent en 1999 une édition locale, l’Hérault du Jour, moins étroite, plus proche, qui regagnera son lectorat.

Georges Doumenc, ancien résistant et maquisard FTPF du maquis du Vernazoubre, journaliste communiste (A La Voix de la Patrie de 1947 à 1953 ; puis à la Marseillaise à Montpellier et Avignon de 1953 à 1981), ancien responsable du PCF à Montpellier et dans le Département de l'Hérault, est décédé mercredi 20 février 2019 dans sa 94e année.

Ses obsèques auront lieu mercredi 27 février à 15h au centre funéraire de Grammont (Montpellier).

Le journal la Marseillaise adresse ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches.

9- Germaine Gispert

« Figuerolles était notre fief »

Germaine Gispert est née en 1921. Elle quitte Perpignan et arrive à Montpellier en 1951, pour suivre son mari, un ancien déporté qui doit, en raison des graves séquelles dues à sa détention, regagner le centre de rééducation installé jadis au Lycée Joffre. Germaine Gispert habitait alors rue d’Alger, mais elle va orienter toute son énergie à une formidable action en faveur des enfants du faubourg Figuerolles : Les Vaillants… Récit.

Germaine Gispert est née en 1921. Elle quitte Perpignan et arrive à Montpellier en 1951, pour suivre son mari, un ancien déporté qui doit, en raison des graves séquelles dues à sa détention, regagner le centre de rééducation installé jadis au Lycée Joffre. Germaine Gispert habitait alors rue d’Alger, mais elle va orienter toute son énergie à une formidable action en faveur des enfants du faubourg Figuerolles : Les Vaillants… Récit.

« Figuerolles, comme Candolle, était un quartier populaire, où se trouvaient de nombreuses forces de gauche ; des gens qui militaient déjà au sein de cellules d’entreprises mais aussi dans leur quartier. Notamment dans le haut du faubourg, où il y avait beaucoup de déportés, d’anciens résistants. Je pense à Lise Boudou, parce qu’on se réunissait chez elle, à la Grande Maison (HBM) ; il y avait les Niel, les Nadal, le célèbre Mazet. On avait monté un groupe solide. C’était un quartier familier, fraternel.

Jeanne Niel habitait le coeur du quartier au milieu du faubourg ; elle avait 5 enfants, c'était le début des machines à laver (une véritable révolution pour les femmes!). Les allocations familiales accordaient des prêts avantageux aux familles nombreuses. Jeanne en acheta donc une (une petite Hoover). Et que croyez vous qu'il se passa? De nombreux voisins et camarades la lui empruntèrent souvent. J'habitais la rue d'Alger. Tous les lundis, mon jour de congé, j'utilisais la carriole du droguiste et allais chercher la machine. Le matin je faisais mes lessives et ensuite je la portais chez une autre camarade qui s'en servait l'après -midi et faisait en sens inverse le chemin du matin.

C'était la solidarité ! Quelque fois Jeanne ne savait plus où se trouvait sa machine mais elle lui revenait et Jeanne avait toujours le sourire dont les anciens doivent se souvenir.Est-ce notre manège qui donna l'idée à un gars du quartier d'organiser la location ? Sans doute. C'est ainsi qu'après le départ à Paris des Niel nous pûmes continuer de laver à la machine (en payant bien sûr) en attendant d'en acquérir une. Bien des années après, j'ai eu des nouvelles de la machine qui était partie jusqu’à Paris pour finir sa course dans un bungalow à Carnon.

J’ai commencé à m’occuper de mon petit groupe en 1953. Je n’étais pas la seule ; en tout, sur Montpellier, on accueillait 200 enfants de 6 à 16 ans. On s’en occupait le jeudi et le week-end. On les faisait jouer, danser, on participait au carnaval, on organisait des défilés, mais aussi on discutait beaucoup afin qu’ils puissent, plus grands, continuer une vie militante avec les Pionniers et ensuite les Jeunesses Communistes. On allait souvent au stade Sabathé, et le week-end, on partait faire de la spéléo, ramasser des fossiles, coucher sous la tente. On circulait en vélo ; mon mari était devant en mobylette, avec ma fille derrière lui sur un siège, et moi tout derrière, en mobylette aussi (des ronsonettes) avec mon fils sur le porte bagage. On était tous bénévoles, et financièrement, on se débrouillait avec une petite adhésion et des aides de la caisse d’allocations familiales qui achetait le matériel (tentes, ballons, etc.). On avait aussi nos financements propres (kermesses, tombolas), et tout le monde participait en apportant ce qu’il pouvait… On était tous fauchés mais ce n’était pas grave, on se débrouillait. Tout ça a duré jusqu’au début des années 60, après tout a changé…

J’ai commencé à m’occuper de mon petit groupe en 1953. Je n’étais pas la seule ; en tout, sur Montpellier, on accueillait 200 enfants de 6 à 16 ans. On s’en occupait le jeudi et le week-end. On les faisait jouer, danser, on participait au carnaval, on organisait des défilés, mais aussi on discutait beaucoup afin qu’ils puissent, plus grands, continuer une vie militante avec les Pionniers et ensuite les Jeunesses Communistes. On allait souvent au stade Sabathé, et le week-end, on partait faire de la spéléo, ramasser des fossiles, coucher sous la tente. On circulait en vélo ; mon mari était devant en mobylette, avec ma fille derrière lui sur un siège, et moi tout derrière, en mobylette aussi (des ronsonettes) avec mon fils sur le porte bagage. On était tous bénévoles, et financièrement, on se débrouillait avec une petite adhésion et des aides de la caisse d’allocations familiales qui achetait le matériel (tentes, ballons, etc.). On avait aussi nos financements propres (kermesses, tombolas), et tout le monde participait en apportant ce qu’il pouvait… On était tous fauchés mais ce n’était pas grave, on se débrouillait. Tout ça a duré jusqu’au début des années 60, après tout a changé…

Ma vie, vous savez, c’est toute une histoire, avec beaucoup de souvenirs, depuis les grandes grèves du bâtiment, en 52, où on collectait des fonds pour soutenir les grévistes ; de ces moments où on vendait le journal Femmes Françaises, les jolis foulards bleus bordés de rouge et les fanions des Vaillants. Je me souviens aussi, après la construction de la cité Gély, quand on allait y vendre le muguet : c’est là qu’on en vendait le plus ! Figuerolles était notre fief, un lieu phare. On s’y battait sur tous les fronts ; pour les crèches, les allocations familiales, la paix. On était un mouvement féministe, mais qui dans son ensemble, avait pris du retard sur l’évolution de la société. 1968 fut une époque difficile à traverser pour nous ; les thèmes liés à l’avortement, à la liberté sexuelle, ont donné lieu à de grands débats internes. Mais depuis, on a rattrapé le retard. En conclusion, je vous dirais que ces années passionnantes et exaltantes ont été une des plus belles périodes de ma vie».

Ma vie, vous savez, c’est toute une histoire, avec beaucoup de souvenirs, depuis les grandes grèves du bâtiment, en 52, où on collectait des fonds pour soutenir les grévistes ; de ces moments où on vendait le journal Femmes Françaises, les jolis foulards bleus bordés de rouge et les fanions des Vaillants. Je me souviens aussi, après la construction de la cité Gély, quand on allait y vendre le muguet : c’est là qu’on en vendait le plus ! Figuerolles était notre fief, un lieu phare. On s’y battait sur tous les fronts ; pour les crèches, les allocations familiales, la paix. On était un mouvement féministe, mais qui dans son ensemble, avait pris du retard sur l’évolution de la société. 1968 fut une époque difficile à traverser pour nous ; les thèmes liés à l’avortement, à la liberté sexuelle, ont donné lieu à de grands débats internes. Mais depuis, on a rattrapé le retard. En conclusion, je vous dirais que ces années passionnantes et exaltantes ont été une des plus belles périodes de ma vie».

10- Hamid Jarmouni

« Je travaille depuis 14 ans sans avoir jamais pris un jour de repos. Et 18 h par jour ! Je ferme à minuit et j’ouvre à 6 heures du matin. Mon médecin m’a dit de ralentir. Maintenant, j’ai 4 employés, mais avec ma femme, on fait le travail de trois personnes chacun. Parfois, je ne vois pas mon fils pendant un mois, pourtant, il est là . C’est que, pour réussir face aux supermarchés, il faut travailler bien plus que 35 h, faire des gestes commerciaux »

« Je travaille depuis 14 ans sans avoir jamais pris un jour de repos. Et 18 h par jour ! Je ferme à minuit et j’ouvre à 6 heures du matin. Mon médecin m’a dit de ralentir. Maintenant, j’ai 4 employés, mais avec ma femme, on fait le travail de trois personnes chacun. Parfois, je ne vois pas mon fils pendant un mois, pourtant, il est là . C’est que, pour réussir face aux supermarchés, il faut travailler bien plus que 35 h, faire des gestes commerciaux »

.J’ai commencé à travailler 6 mois dans une boucherie, et j’y ai appris le métier. La boulangerie, qui est en face appartenait à une chaîne de 400 magasins en France. Ils n’ont pas su s’adapter au quartier et j’ai pu la leur racheter. J’ai alors embauché pour une courte période un boulanger qui m’a tout appris. J’ai bien modernisé. J’ai une clientèle très variée, propre au quartier. Je vends de la viande Halal, mais aussi du porc et de l’alcool, même si je n’en consomme pas. Je ne mélange pas la religion et le travail. En France, il faut s’intégrer, être diplomate et psychologue. Pour s’intégrer, pour s’accepter mutuellement, il ne faut pas attendre l’intervention de l’Etat. Les lois ne peuvent rien contre le racisme. Il faut se connaître, se rencontrer. Par exemple, quand j’ai voulu louer un appartement, dans la cité où j’habite, les autres locataires ont fait une pétition contre moi. Puis, on s’est rencontré, et quand mon fils est né, tout le monde est venu lui porter un cadeau. Ils m’ont fait des excuses. Et il n’y a plus eu de problème. On s’entend tous très bien. »

11- Hippolyte Annex

A Figuerolles, Hippolyte Annex est une légende vivante. Ses incroyables succès en boxe anglaise ont profondément marqué le quartier, où, après Auguste Caulet et Léon Capman, il va être l’idole de toute une jeunesse et faire rêver les filles du quartier. Il connaîtra une carrière fulgurante, faite de K.O successifs, de victoires triomphales. Un boxeur qui frappe des deux mains, dur, vite. Bon styliste, clairvoyant et très sec puncheur, il prend les coups sans broncher et possède du battant. Un jeu reconnu à l’époque comme lié, ordonné et sans faiblesses. Insaisissable et fier, on ira jusqu’à dire de lui que dans le ring, c’est Satan sorti de l’enfer. Mais un Satan raffiné, qui sait allier l’intelligence à l’efficacité. En boxe, il deviendra vite « l’homme à éviter »… Hyppolite Annex nous fait ici un grand cadeau, celui de ses souvenirs, de ses photos, d’une mémoire précieuse, qu’il fallait absolument recueillir. Merci , Polyte…

A Figuerolles, Hippolyte Annex est une légende vivante. Ses incroyables succès en boxe anglaise ont profondément marqué le quartier, où, après Auguste Caulet et Léon Capman, il va être l’idole de toute une jeunesse et faire rêver les filles du quartier. Il connaîtra une carrière fulgurante, faite de K.O successifs, de victoires triomphales. Un boxeur qui frappe des deux mains, dur, vite. Bon styliste, clairvoyant et très sec puncheur, il prend les coups sans broncher et possède du battant. Un jeu reconnu à l’époque comme lié, ordonné et sans faiblesses. Insaisissable et fier, on ira jusqu’à dire de lui que dans le ring, c’est Satan sorti de l’enfer. Mais un Satan raffiné, qui sait allier l’intelligence à l’efficacité. En boxe, il deviendra vite « l’homme à éviter »… Hyppolite Annex nous fait ici un grand cadeau, celui de ses souvenirs, de ses photos, d’une mémoire précieuse, qu’il fallait absolument recueillir. Merci , Polyte…

« Je suis né le 14 juillet 1933 à Pézenas. C’est là-bas que j’ai commencé à boxer, au club athlétique Piscénois, en 1951. Ensuite, comme mon oncle, Antoine Poubil, que tout le monde connaissait sous le nom de Lapin, avait une maison rue Saint Antoine à Figuerolles, je me suis installé là. Puis, en 1952, j’ai rejoint l’équipe Léon Capman dans le quartier. Mais en 1953, alors qu’on partait boxer dans une 203 conduite par M. Vasta, son propriétaire, avec Jean Farré, M. Mességuer, Léon Capman et moi même, on a eu un terrible accident sur l’Avenue de la Croix d’Argent. La voiture est entrée en collision avec l’arrière d’un camion. Léon Capman est mort sur le coup. Nous, on a tous été plus ou moins blessés. J’ai du rester un mois à l’hôpital.

C’est un sport très physique. A l’époque, je m’entraînais tous les jours : 10 kilomètres de footing le matin, et l’après midi, en salle, je sautais à la corde, je travaillais au sac, je faisais de la culture physique puis je tirais 7 à 10 rounds avec ceux qui voulaient bien. C’est quelque chose de fantastique, la boxe. C’est droit, c’est honnête, c’est impitoyable. Pour réussir, pour être bien dans sa peau, pendant cinq ans au moins, il faut être sur la ligne, ne pas broncher. C’est à la salle que l’on gagne le combat ! Je n’ai pas de mauvais souvenirs de ma carrière de boxeur, même si j’ai plusieurs fois été blessé aux arcades : c’est très mauvais parce qu’on n’y voit plus rien et l’arbitre arrête le combat, comme ça m’était arrivé contre Papp. Lui, il m’avait touché à l’œil, ça fait le même effet. J’ai dû arrêter. Mais malgré ça, ça reste un des meilleurs souvenirs de ma carrière. J’ai manqué le titre de peu. C’était un très beau combat. Regardez cet article, il en parle.

Et Hippolyte Annex nous lit une coupure de journal qu ‘il a précieusement conservée :

Le 19 novembre 1962, ce fut la grande aventure du championnat d’Europe. En face c’était Lazzlo Papp, terrible, invaincu, probablement un des plus grands pugilistes de tous les temps. Et Annex menait aux points (c’était du délire dans la salle) quand soudain, au neuvième round, une droite vrillée sortait de la garde du hongrois. Comme Christensen, comme Aridge, comme Mueller, comme Folledo et comme tant d’autres, Polyte s’abattait sur le feutre du ring.

Le 19 novembre 1962, ce fut la grande aventure du championnat d’Europe. En face c’était Lazzlo Papp, terrible, invaincu, probablement un des plus grands pugilistes de tous les temps. Et Annex menait aux points (c’était du délire dans la salle) quand soudain, au neuvième round, une droite vrillée sortait de la garde du hongrois. Comme Christensen, comme Aridge, comme Mueller, comme Folledo et comme tant d’autres, Polyte s’abattait sur le feutre du ring.

A l’évocation de ces souvenirs, celui que l’on appelait le Bombardier gitan a un geste fataliste : C’est évident, ce jour-là je suis passé à côté de quelque chose, mais je n’ai rien à regretter. Grâce à la boxe, j’ai vécu des moments merveilleux. J’ai connu l’Argentine, les USA, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique. J’ai participé au Golden Gloves (championnat de boxe amateur aux USA), j’ai effectué une quinzaine de combats internationaux avec le bataillon de Joinville, où j’ai rencontré des gens comme Kopa, Fontaine, Ujlaki (footballeur aussi) et Anquetil, le célèbre… »

12- Jo l'Oranais

Nous sommes arrivés d’Oran en 1958. Nous nous sommes installés route de Lavérune, dans la montée du Terral. Mais nous sommes repartis en Algérie à la fin de l’année et nous sommes définitivement revenus en 1962. Mon père était militaire. Arrivé à l’âge de la retraite, il a trouvé du travail dans l’étanchéité, chez Midi-Asphalte. Moi, je suis allé à l’école (Victor Hugo, Pagès) jusqu’au certificat d’études, ensuite, j’ai commencé un apprentissage de menuisier aux établissements Emile Chauvin. On a changé d’appartement : d’abord, au clos des Orangers (les Collines d’Estanove), puis au numéro 1 de la rue du Faubourg Figuerolles. Maintenant, j’habite le quartier des Cévennes.J’ai été d’abord électricien, aux établissements Redon Dalmon. Puis, j’en ai eu assez et je me suis installé comme commerçant au Plan Cabanes. J’étais le premier algérien, c’était en 1978. En 1981, j’ai changé : j’ai ouvert une boucherie orientale, 1 rue du faubourg Figuerolles, que j’ai revendue au bout de trois ans. J’ai alors repris mes fruits et légumes et je me suis installé Place Jean Jaurés. J’ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait énormément d’amis dans la communauté gitane, maghrébine, pieds-noire. Je me suis marié avec une française et j’ai été accueilli à bras ouvert par toute sa famille. Nous avons eu deux garçons dont l’un est devenu policier et l’autre travaille à Nicollin Sud.

Nous sommes arrivés d’Oran en 1958. Nous nous sommes installés route de Lavérune, dans la montée du Terral. Mais nous sommes repartis en Algérie à la fin de l’année et nous sommes définitivement revenus en 1962. Mon père était militaire. Arrivé à l’âge de la retraite, il a trouvé du travail dans l’étanchéité, chez Midi-Asphalte. Moi, je suis allé à l’école (Victor Hugo, Pagès) jusqu’au certificat d’études, ensuite, j’ai commencé un apprentissage de menuisier aux établissements Emile Chauvin. On a changé d’appartement : d’abord, au clos des Orangers (les Collines d’Estanove), puis au numéro 1 de la rue du Faubourg Figuerolles. Maintenant, j’habite le quartier des Cévennes.J’ai été d’abord électricien, aux établissements Redon Dalmon. Puis, j’en ai eu assez et je me suis installé comme commerçant au Plan Cabanes. J’étais le premier algérien, c’était en 1978. En 1981, j’ai changé : j’ai ouvert une boucherie orientale, 1 rue du faubourg Figuerolles, que j’ai revendue au bout de trois ans. J’ai alors repris mes fruits et légumes et je me suis installé Place Jean Jaurés. J’ai rencontré beaucoup de gens et je me suis fait énormément d’amis dans la communauté gitane, maghrébine, pieds-noire. Je me suis marié avec une française et j’ai été accueilli à bras ouvert par toute sa famille. Nous avons eu deux garçons dont l’un est devenu policier et l’autre travaille à Nicollin Sud.

Vous savez, quand on est jeune, on fait des erreurs. A l’ouverture de ma boucherie orientale, je menais une vie turbulente, je ne respectais pas les règles de ma tradition qui sont de ne pas boire d’alcool, de faire la prière, le ramadan. De plus, j’étais marié avec une française. Alors les gens ont décidé de ne pas acheter chez moi. Mon commerce a coulé. J’étais jeune, et je me suis mis en colère. J’ai acheté un cochon vivant et je me suis promené avec dans les rues, par provocation. Quand les gens ont vu ça, finalement, ils l’ont bien pris et m’ont tous respecté. On s’est retrouvé au bar des sports avec tous mes amis. C’est que je n’étais pas un mauvais garçon ; j’aidais beaucoup les gens, bénévolement, pour leur trouver du travail, je leur lisais les lettres. J’ai beaucoup d’amis qui m’adorent. J’ai même soutenu Georges Frêche et Michel Belorgeot. On allait leur coller les affiches. Je l’ai fait parce que je suis ouvrier, pour les ouvriers, et parce que Georges Frêche n’est pas raciste, qu’il est tolérant, gentil, serviable, qu’il sait régler les problèmes en 48 h. J’expliquais tout ça aux arabes qui avaient le droit de vote : nous sommes des citoyens ouvriers. Mon père n’était pas d’accord avec moi, il était de tradition Gaulliste et a eu de la peine quand François Delmas a été battu. Aujourd’hui, la communauté arabe est davantage répartie entre droite et gauche, elle est de plus en plus politisée, les choses ont évolué.

Le ramadan, c’est un mois de bonheur et de santé, de bienfait pour le corps, qui dure du lever au coucher du soleil pendant 29 à 30 jours. Le vingt-septième jour, nous donnons une participation pour les pauvres : si on est une famille de 4, on donne pour 4 personnes, et ainsi de suite en fonction du nombre. Pendant un mois, l’alcool est absolument interdit, mais aussi, pas de mensonges, pas d’adultère. On doit être tolérant, bon de cœur et social. La journée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on n’a pas de relations sexuelles, on doit prier, le soir, à la mosquée si possible. Ensuite, on peut manger. Nous prenons d’abord un petit repas sucré : gâteaux, dates, café, lait. Un peu plus tard, la Chorba (voir colonne). Vers 11 h, 11 h 30, on fait un grand repas avec par exemple un tajine, du poulet aux amandes, avec la famille, les amis et on parle du pays, des actualités. Vers 3 ou 4 h du matin, on se lève et on se met à table pour un dernier repas : couscous au miel, au sucre. Puis on se recouche jusqu’à l’heure d’aller travailler. Pour nous, les journées se passent bien. Beaucoup d’entreprises ont adapté leurs horaires et nous proposent la journée continue. Mais de voir les autres manger ne nous dérange pas. Ce qui est le plus difficile, c’est de ne pas boire, peut-être aussi de ne pas fumer pour certains. Bien sûr, comme partout, il y en a qui trichent. Mais à chacun son chemin. Pour faire vraiment le ramadan, le mieux, c’est d’être au bled. Là, tout le monde le fait sérieusement. Toutefois, certains en sont dispensés : les malades, les femmes enceintes ou en période de règles, les soldats et les voyageurs ».

Le ramadan, c’est un mois de bonheur et de santé, de bienfait pour le corps, qui dure du lever au coucher du soleil pendant 29 à 30 jours. Le vingt-septième jour, nous donnons une participation pour les pauvres : si on est une famille de 4, on donne pour 4 personnes, et ainsi de suite en fonction du nombre. Pendant un mois, l’alcool est absolument interdit, mais aussi, pas de mensonges, pas d’adultère. On doit être tolérant, bon de cœur et social. La journée, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas, on n’a pas de relations sexuelles, on doit prier, le soir, à la mosquée si possible. Ensuite, on peut manger. Nous prenons d’abord un petit repas sucré : gâteaux, dates, café, lait. Un peu plus tard, la Chorba (voir colonne). Vers 11 h, 11 h 30, on fait un grand repas avec par exemple un tajine, du poulet aux amandes, avec la famille, les amis et on parle du pays, des actualités. Vers 3 ou 4 h du matin, on se lève et on se met à table pour un dernier repas : couscous au miel, au sucre. Puis on se recouche jusqu’à l’heure d’aller travailler. Pour nous, les journées se passent bien. Beaucoup d’entreprises ont adapté leurs horaires et nous proposent la journée continue. Mais de voir les autres manger ne nous dérange pas. Ce qui est le plus difficile, c’est de ne pas boire, peut-être aussi de ne pas fumer pour certains. Bien sûr, comme partout, il y en a qui trichent. Mais à chacun son chemin. Pour faire vraiment le ramadan, le mieux, c’est d’être au bled. Là, tout le monde le fait sérieusement. Toutefois, certains en sont dispensés : les malades, les femmes enceintes ou en période de règles, les soldats et les voyageurs ».

13- La Marseillaise

Ainsi surnommée en raison du fait qu’elle venait de Marseille, ROSA PANSEROLI était une figure typique de Figuerolles. Une fois, elle avait même été nommée Reine du carnaval.Toute en rondeur, elle partait chaque jour vendre ses produits de saison sur son vieux landau au plan cabanes : des cagaraoulettes (petits escargots blancs), des betteraves, des gros escargots (petits-gris) et tous les vendredis des pois chiches. .

Ainsi surnommée en raison du fait qu’elle venait de Marseille, ROSA PANSEROLI était une figure typique de Figuerolles. Une fois, elle avait même été nommée Reine du carnaval.Toute en rondeur, elle partait chaque jour vendre ses produits de saison sur son vieux landau au plan cabanes : des cagaraoulettes (petits escargots blancs), des betteraves, des gros escargots (petits-gris) et tous les vendredis des pois chiches. .

La cagaraoulette

Ce petit escargot fut un temps une spécialité culinaire figuerollienne. Il s'agit du Limaçon de Pise, ou Escargot des dunes, en latin Theba Pisana. On le trouve en été sur les tiges de fenouil, de genët, voire sur les simples piquets métalliques ou autres. Il attend la nuit pour brouter les alentours et croquer à l'occasion d'autres escargots puis remonte sur son perchoir le matin venu. Aprés les avoir ramassés, les laisser une nuit dans un seau avec une poignée de farine puis les cuisiner le lendemain tout simplement à l'eau bouillante (5mn), les manger froids avec un aïoli par exemple, mais on peut aussi les servir chauds dans une sauce tomate. Délicieux à l'apéro...

14- Lucie Bruel

Lucie Bruel est née en 1903. Arrière-arrière grand-mère, elle a accepté de nous parler de sa vie. De son mari, Emile, né en 1905 et décédé en 2000. Si elle a fait beaucoup d’efforts pour rassembler ses souvenirs, c’est pour les lecteurs d’un journal qu’elle lit depuis toujours et qui était au centre d’une vie d’engagements. Merci, Lucie.

J’ai passé une grande partie de ma vie dans le faubourg Figuerolles, au numéro 4 de la rue de Lavérune (aujourd’hui baptisée rue du Père Fabre). On y est arrivé en 1928 et on est reparti en 1974. Quarante six ans dans cette petite maison, juste en face de la rue St Blaise, au premier étage. Je suis née à Bourgueil, dans l’Indre et Loire, et j’y ai connu mon mari en 1927 au bal. Il faisait son service militaire et je l’ai suivi dans le midi quand on s’est mariés en 1928. Toute sa famille était à Béziers et à Sète. Le climat est meilleur ici, alors on est resté. Ensuite, je me suis inscrite à l’école Pigier, et j’ai appris le métier de sténo-dactylographe. J’ai travaillé alors dans un magasin d’articles de pêche, comme secrétaire, près du pont de Sète. On n’avait pas de désirs de grandeur, en ces temps là. On se contentait de peu. Il n’y avait pas de commodités, pas l’eau courante. Il fallait aller chercher de l’eau aux fontaines, faire sa lessive au lavoir. On se chauffait avec du coke, c’était très difficile de le faire brûler. Le dimanche, on allait se promener à pied, sur la route de Lavérune, voir nos amis, ou on allait écouter la musique au kiosque, place de la Comédie. On a eu un fils, Jacques, en 1929, qui allait à l’école Pagès, puis en 39 il y a eu la guerre. Mon mari est parti et a été fait prisonnier. Je l’ai attendu 4 ans. Tous les dimanches, je partais à Sète avec mon fils en vélo pour voir mes beaux-parents. Quand mon mari est revenu, il est passé à côté de moi et je ne l’ai pas reconnu tellement il avait changé. Mon mari travaillait à l’EDF, sur les lignes, dehors. Il a toujours été à la CGT. Ils ont drôlement bataillé, ils allaient à Paris manifester. J’étais bien d’accord avec eux. Je faisais les lettres pour le syndicat. Je suis toujours adhérente et je partage leur combat. Je me fais porter l’Hérault du Jour le samedi et le dimanche parce qu’il y a de bons articles qu’on ne trouve pas ailleurs.

J’ai passé une grande partie de ma vie dans le faubourg Figuerolles, au numéro 4 de la rue de Lavérune (aujourd’hui baptisée rue du Père Fabre). On y est arrivé en 1928 et on est reparti en 1974. Quarante six ans dans cette petite maison, juste en face de la rue St Blaise, au premier étage. Je suis née à Bourgueil, dans l’Indre et Loire, et j’y ai connu mon mari en 1927 au bal. Il faisait son service militaire et je l’ai suivi dans le midi quand on s’est mariés en 1928. Toute sa famille était à Béziers et à Sète. Le climat est meilleur ici, alors on est resté. Ensuite, je me suis inscrite à l’école Pigier, et j’ai appris le métier de sténo-dactylographe. J’ai travaillé alors dans un magasin d’articles de pêche, comme secrétaire, près du pont de Sète. On n’avait pas de désirs de grandeur, en ces temps là. On se contentait de peu. Il n’y avait pas de commodités, pas l’eau courante. Il fallait aller chercher de l’eau aux fontaines, faire sa lessive au lavoir. On se chauffait avec du coke, c’était très difficile de le faire brûler. Le dimanche, on allait se promener à pied, sur la route de Lavérune, voir nos amis, ou on allait écouter la musique au kiosque, place de la Comédie. On a eu un fils, Jacques, en 1929, qui allait à l’école Pagès, puis en 39 il y a eu la guerre. Mon mari est parti et a été fait prisonnier. Je l’ai attendu 4 ans. Tous les dimanches, je partais à Sète avec mon fils en vélo pour voir mes beaux-parents. Quand mon mari est revenu, il est passé à côté de moi et je ne l’ai pas reconnu tellement il avait changé. Mon mari travaillait à l’EDF, sur les lignes, dehors. Il a toujours été à la CGT. Ils ont drôlement bataillé, ils allaient à Paris manifester. J’étais bien d’accord avec eux. Je faisais les lettres pour le syndicat. Je suis toujours adhérente et je partage leur combat. Je me fais porter l’Hérault du Jour le samedi et le dimanche parce qu’il y a de bons articles qu’on ne trouve pas ailleurs.

Mais la grande passion de mon mari, c’était la pêche et la chasse. Depuis toujours, nous avions une cabane à Carnon, au bord du canal. Il ramenait des pleines barques de dorades, parfois même des thons. A la chasse, beaucoup de macreuses et de canards. Un jour, il a même tué un macareux, c’est un oiseau très rare ici, et l’a fait empailler par quelqu’un de Figuerolles. Je ne me rappelle plus par qui.

Mais la grande passion de mon mari, c’était la pêche et la chasse. Depuis toujours, nous avions une cabane à Carnon, au bord du canal. Il ramenait des pleines barques de dorades, parfois même des thons. A la chasse, beaucoup de macreuses et de canards. Un jour, il a même tué un macareux, c’est un oiseau très rare ici, et l’a fait empailler par quelqu’un de Figuerolles. Je ne me rappelle plus par qui.

15- Marc Bel

Je suis né en 1933 et en 1955, je suis employé comme coiffeur par M. Casino, le patron du salon Dominique, dont le père avait tenu une épicerie en face de la maternelle du Docteur Roux. Le salon Dominique ouvre en 1954. Avant lui, c’est une épicerie, le « Coq Hardi ». Il y avait des têtes de quartier incroyables, comme Robert le bossu, qui était coiffeur dans la rue Daru. Derrière son salon, on voyait la cuisine avec l’étendage de sa femme.

Je suis né en 1933 et en 1955, je suis employé comme coiffeur par M. Casino, le patron du salon Dominique, dont le père avait tenu une épicerie en face de la maternelle du Docteur Roux. Le salon Dominique ouvre en 1954. Avant lui, c’est une épicerie, le « Coq Hardi ». Il y avait des têtes de quartier incroyables, comme Robert le bossu, qui était coiffeur dans la rue Daru. Derrière son salon, on voyait la cuisine avec l’étendage de sa femme.

C’était un quartier cosmopolite ; j’ai vu passer toutes les catégories, toutes les nationalités dans mon salon : des professeurs, des gitans, des médecins. Le salon avait une certaine renommée, on avait été parmi les premiers à faire les coupes au rasoir. On travaillait de 7 h du matin à 9 h du soir. Le 31 décembre, on coupait jusqu’à 1 h du matin. J’ai arrêté en 1996. J’habite rue de la Monnaie, mais je reviens faire un tour tous les jours. Les gens se sentaient en sécurité dans le quartier. Quand ils revenaient de la ville, dès qu’ils arrivaient Rue Daru, ils disaient : « Ouf, maintenant, il ne peut plus rien nous arriver ».

Manitas de Plata venait jouer dans le salon quand il était jeune. Il disait : « Un jour, je serai une vedette ». Il avait sur lui une lettre de félicitations de la Reine d’Angleterre, sa relique. Puis, il est devenu une vedette, et il n’est plus venu jouer. J’ai passé 41 ans là, et c’est l’ambiance, la chaleur du quartier qui m’attire et qui y est toujours, comme quand on partageait les grillades dans la rue. Tout le monde y vit en communauté. Les maghrébins remettent le feu au quartier. Sans eux ils serait mort. Il n’y a pas plus de problèmes ici qu’ailleurs.

16- Marguerite Meyer : Gitane

« Mon père est né à Béziers, ma mère à Nîmes. Nous sommes trois sœurs. Nous sommes toutes nées à la maternité de Montpellier, nous avions cinq ans de différence.La première c'est ma sœur Nathalie (Thalie), puis moi Rosette. La troisième c'est Mado.

Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents voyageaient. Nous, on avait une adresse. On habitait 18, rue Saint-Étienne à Montpellier, c'était un petit immeuble où chaque famille avait une pièce. La sœur de mon père avait quatre enfants dans une seule pièce, sa nièce avait trois enfants, donc ça faisait cinq avec son mari, eux c'était au rez-de-chaussée.

Mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents voyageaient. Nous, on avait une adresse. On habitait 18, rue Saint-Étienne à Montpellier, c'était un petit immeuble où chaque famille avait une pièce. La sœur de mon père avait quatre enfants dans une seule pièce, sa nièce avait trois enfants, donc ça faisait cinq avec son mari, eux c'était au rez-de-chaussée.

Ma grand-mère Dolorès, la mère de mon père, avait son frère avec elle, là c'était au premier étage. Le cousin de mon père, lui, vivait avec sa mère au fond de la cour